Comme un tremblement de terre

La légende qui offre à Vivaldi une venue au monde à l’image de son écriture trépidante le fait naître pendant un tremblement de terre. La brève Sinfonia RV 168 se fait l’écho de cette vibration, et fait entendre en quelques secondes de notes répétées la signature de l’écriture caractéristique de Vivaldi. L’existence du Vénitien est tout entière à l’image de ce conte forgé pour souligner le caractère extrême, emporté, imprévisible, que les musicographes ont pris soin d’accoler à une musique stupéfiante tant par sa vivacité et sa qualité que par sa quantité et sa diversité. Si le genre du concerto pour violon demeure au cœur de sa production sa vie durant, l’opéra occupe une place de choix dans le catalogue vivaldien, ce dont certaines lignes chantantes instrumentales se font l’écho. Avec les Quatre Saisons, au succès retentissant dès leur parution, le violon se fait le miroir non plus seulement de la voix mais du rythme de la nature, que la musique a la capacité d’imiter et de sublimer.

Concerter

Antonio Vivaldi s’intéresse à l’écriture concertante pour violon tout au long de sa carrière. Il a composé une large partie de ses concertos pour l’Ospedale della Pietà, fameux établissement de Venise qui accueille des jeunes filles et les forme à la musique. Il y bénéficie d’un effectif instrumental complet, pour lequel il peut écrire la musique de son choix, certaines des jeunes filles étant des virtuoses confirmées. Le Concerto pour violon RV 813 est structuré presque de la même manière que les sonates pour violon et basse continue du XVIIe siècle, en mouvements brefs et enchaînés. L’écriture du violon y est totalement distincte de celle de l’ensemble qui l’accompagne.

Dans les mouvements rapides, la virtuosité explosive du soliste, en arpèges, notes répétées et gammes en fusées, n’a rien en commun avec le tutti, sauf dans le dernier mouvement, où l’ensemble porte une thématique qui circule entre soliste et accompagnement. L’expressivité des mouvements lents provient de la ligne chantante du violon autant que des successions d’accords répétés, qui enchaînent mises en tension et résolutions surprenantes. Les formes du concerto pour violon varient considérablement au fil des 500 opus que compte son catalogue.

Un opéra dans un violon

Vivaldi a grandi et vécu dans l’une des plus grandes villes d’opéra d’Europe, où les théâtres et talents vocaux sont pléthore. L’aria Occhi miei si dormire de Legrenzi est adapté d’un opéra composé au moment de la naissance de Vivaldi, dont Legrenzi a pu être le professeur. Contemplatif, harmoniquement riche, cet air ouvre sur un monde intérieur qui contraste avec la fréquente extériorité généreuse des œuvres de Vivaldi. Le violon-voix y est entrelacé avec le tutti, il y puise son énergie mélodique, sa raison de chanter, ses racines. L’écriture des mouvements lents de Vivaldi aura plutôt tendance à le détacher de l’ensemble de cordes au-dessus duquel le violon chantant planera.

La porosité entre l’écriture vocale et l’écriture instrumentale chez Vivaldi est manifeste et à l’occasion source de critique de la part de ses contemporains : Tartini trouve ainsi son écriture vocale trop instrumentale – « un gosier n’est pas un manche de violon » – tandis que le flûtiste Quantz trouve son écriture instrumentale trop influencée par le théâtre. La Chaconne du Concerto pour violon RV 370 pourrait être un lamento d’opéra, avec sa basse chromatique descendante. Le violon survole de cet accompagnement translucide et s’anime petit à petit, d’une écriture de plus en plus volubile.

La Chaconne du Concerto RV 583, bien que très différente dans sa structure harmonique, déploie une texture proche, avec un tapis de cordes en notes répétées et un violon qui flotte et joue des variations qui semblent ne pas prendre part au tissu harmonique au-dessus duquel elles se déploient. Vivaldi fait ici se rencontrer une manière des variations idiomatiques du violon et une façon de chanter directement issue de l’univers vocal.

Le monde dans un violon

« Le musicien n’est pas plus libre que le peintre : il est partout, et constamment, soumis à la comparaison qu’on fait de lui avec la nature. S’il peint un orage, un ruisseau, un zéphyr, ses tons sont dans la nature, il ne peut les prendre que là. » (Batteux, 1746) Vivaldi s’inscrit dans l’air du temps en composant une tempête marine dans son opéra La Fida Ninfa comme dans ses Quatre Saisons, les beaux-arts s’inscrivant au XVIIIe siècle dans une esthétique de l’imitation qui les conçoit par essence à l’image de la nature. Ces Saisons dépassent cependant ce à quoi l’auditeur peut s’attendre dans les années 1720, tant dans leur conception que dans leur réalisation. Il les compose quelques années avant leur publication, à l’occasion de laquelle il ajoute des poèmes, un par saison, et des indications nombreuses et précises disséminées dans la partition. Les sonnets sont liés aux différentes phrases musicales par un système tout à fait original de lettres majuscules qui associent chacun des vers à un moment musical, doublées de la copie desdits vers entre les portées.

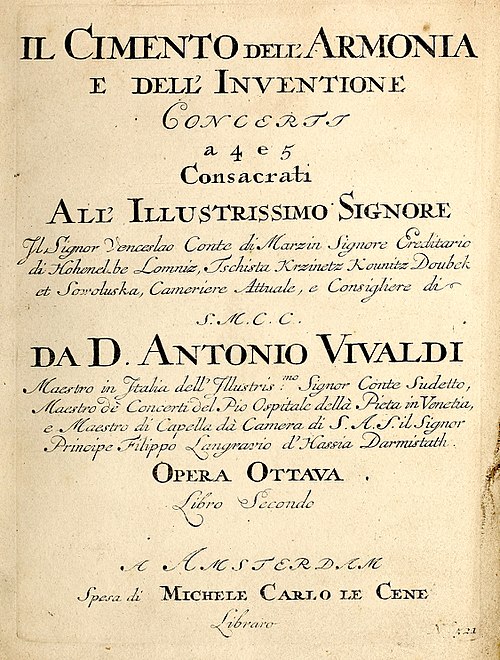

Vivaldi introduit ainsi un recueil de 12 concertos pour violons, soigneusement pensé, Il cimento dell’armonia e dell’inventione, dans la préface duquel il signale à son protecteur et dédicataire, le Comte Morzin, la présence de ce paratexte : « […] j’ai estimé bien de les imprimer car […] elles ont été augmentées, en plus des sonnets, d’une exposition précise de tout ce qui s’y passe dedans, et je suis sûr qu’elles vous paraîtront comme nouvelles. »

Le succès de l’œuvre a en effet débuté avant même leur publication, qui les a fait rayonner dans l’Europe entière. Les archétypes que Vivaldi mobilise ne sont pas neufs : il n’est pas le premier à faire référence aux oiseaux par des trilles dans le registre aigu ou à évoquer la tempête par un déferlement de notes répétées, écho au stile concitato de Monteverdi ; la chasse est un lieu commun musical depuis le XIVe siècle en Italie. Le froid reprend des topiques bien installés dans l’opéra, précédemment développés par Lully dans le chœur des trembleurs d’Isis ou par le génie du froid de Purcell dans King Arthur, où la pulsation régulière de notes répétées et les ornements serrés évoquent à la fois ce qui est figé par la glace et ceux qui grelottent de froid. Ces archétypes prennent attache dans les caractéristiques propres à l’écriture instrumentale de Vivaldi – notes répétées, contrastes de nuance et échos, virtuosité torrentielle ou lignes chantantes – qui les renforcent. Le compositeur s’appuie ainsi sur des traditions et codes connus des auditeurs, qui ont plaisir à les reconnaître, et les magnifie dans une large fresque imitative instrumentale très originale, qu’aucun compositeur avant lui n’avait imaginée.