Louis Couperin claveciniste

Aussi bon violiste qu’organiste et claveciniste, Louis Couperin a composé pour les trois instruments, mais c’est de loin le répertoire de clavecin qui domine dans la production parvenue jusqu’à nous. Il est souvent comparé à Chambonnières, son aîné d’une génération, qui semble l’avoir introduit dans les cénacles musicaux parisiens. Titon du Tillet, soixante-dix ans après la mort de Louis Couperin, propose une belle histoire qui magnifie les qualités musicales et humaines de son sujet : la place d’ordinaire de la musique de chambre du roi aurait été proposée à Couperin après le retrait de Chambonnières, en 1656 ou 1657, au motif qu’il ne voulait pas accompagner avec la basse continue. Couperin l’aurait refusée par loyauté envers son mentor. Monsieur Gallois, dans sa Lettre touchant la Musique (1680), compare également Couperin à Chambonnières, mettant Couperin du côté de ceux qui touchent l’oreille avant le cœur :

« Comme il y a divers styles dans l’Eloquence qu’on peut prattiquer, […] je crois aussi qu’il y a dans la musique differentes methodes, dont on peut se servir sans la choquer. Et c’est dequoy nous avons un bel exemple dans les personnes de Chambonniere & de Couperin, […] tout deux ayent eu cela de commun que d’exceller dans leur Art, […] il est certain neanmoins qu’ils avoient deux jeux dont les differens caracteres ont donné lieu de dire que l’un touchoit le coeur, & l’autre touchoit l’oreille ; c’est à dire en un mot qu’ils plaisoient, mais qu’ils plaisoient diversement, à cause des differentes beautez de leurs manieres de joüer. »

Ce qui est certain, c’est que Louis Couperin est organiste en poste à Saint-Gervais à partir de 1653, et qu’il y assure un nombre conséquent de messes par an. Sa musique pour orgue est plus conventionnelle que son extraordinaire musique pour clavecin, au point que certains ont imaginé que le même homme ne pouvant être l’auteur des deux ! On a été jusqu’à supposer que son frère pouvait être l’auteur des pièces de clavecin, hypothèse qui a depuis lors été abandonnée.

Décédé soudainement à 35 ans, 200 de ses œuvres, laissées à sa disparition aux bons soins de ses frères, nous sont parvenues. Celles pour clavecin sont d’une inventivité harmonique et d’une liberté de courbes inouïes, comme le remarque Gallois : Louis Couperin a « excellé par la composition, c’est à dire par ses doctes recherches. Et cette maniere de joüer a esté estimée par les personnes sçavantes, à cause qu’elle est pleine d’accords, & enrichie de belles dissonances, de dessein, & d’imitations. »

Des chemins manuscrits

L’idée que l’on se fait d’un compositeur des siècles passés dépend pour partie de ce qu’il a écrit… et pour beaucoup de ce qui lui a survécu. Il faut de la notoriété et un appui institutionnel ou financier pour faire publier ses œuvres au XVIIe siècle : le grand claviériste romain Frescobaldi en a bénéficié pour faire graver ses œuvres de clavecin, Élisabeth Jacquet de La Guerre et Lully étaient soutenus par Louis XIV, tandis que le neveu de Louis Couperin, François, a commencé à faire publier ses célèbres pièces de clavecin à un âge où son oncle n’était déjà plus. Louis n’a donc pas eu la possibilité de faire imprimer, ni celle de superviser une copie très complète et soignée de son œuvre, comme l’avait fait Guillaume de Machaut au XIVe siècle, ou comme le copiera lui-même Marc-Antoine Charpentier quelques décennies plus tard.

C’est par le truchement de plusieurs manuscrits réalisés par des tiers que la musique de Louis Couperin est heureusement arrivée à nous. Parmi ceux-ci, le manuscrit Bauyn tient la toute première place. Un tiers de celui-ci est consacré à 124 pièces de clavecin de Couperin, copiées avec soin. Elles sont précédées par les pièces de Chambonnières et suivies par celles de divers compositeurs de leur génération ou les ayant précédés de peu, comme Froberger et Frescobaldi.

Le manuscrit reste en partie un mystère : on ne sait pas qui l’a copié, ni quand il a été copié. Il contient quelques dates et des armoiries, qui donnent des indications précieuses mais ne suffisent pas pour lever toutes les interrogations. On a longtemps voulu croire qu’il avait été copié par un proche de Couperin, un de ses frères peut-être, qui aurait eu un accès direct aux manuscrits autographes, juste après la mort du compositeur. Étant donné qu’il ne contient que de la musique composée avant 1660, le répertoire rendait cette séduisante idée tout à fait possible. On a depuis analysé le papier, produit par une fabrique ouverte quinze ans plus tard, ce qui fait inévitablement tomber cette hypothèse. Il y a cependant peut-être bien eu une copie très proche de Couperin dans les années 1660, dont Bauyn serait la copie une vingtaine d’années plus tard.

Une cinquantaine de pièces se trouvent, la plupart en doublon, dans un autre manuscrit (Parville) : l’interprète se retrouve alors à devoir choisir lorsqu’il interprète telle Allemande ou telle Sarabande, entre les variantes des différents manuscrits. Se confronter à l’intégrale rend passionnant ce travail mené à l’échelle de la totalité des œuvres connues, offrant à l’interprète une sensibilité inégalée à ce qu’impliquent ses choix de version.

À l’imitation de Froberger

Il est très probable que Louis Couperin et Johann Jacob Froberger se soient rencontrés lors du passage de ce dernier à Paris. Il est évident qu’il connaissait la musique de Froberger, tant ses préludes sont marqués par le style des Toccatas de ce dernier. L’écriture en est à la fois très libre et très idiomatique du clavecin.

Le Prélude 6 de Couperin, explicitement intitulé Prélude à l’imitation de Mr Froberger dans le manuscrit Parville, présente de fortes similitudes avec l’une des toccatas figurant dans un beau manuscrit offert à l’Empereur : le Libro secondo di toccate, fantasie, canzone, allemande, courante, sarabande, gigue et altre partite (1649). Bien que non désigné comme tel, le Prélude 13 présente lui aussi des analogies avec quelques mesures d’une Toccata quinta da sonarsi alla levatione de son collègue germanique.

Le Prélude à l’imitation de Froberger déploie ainsi une écriture très libre, riche en arpèges brisés, appogiaturés de manière très colorée, en gammes « fusées ». Les progressions et les suspensions sont, comme chez Froberger, pleines de surprises. L’auditeur est sans cesse saisi par l’étonnement, par quelques torsions grinçantes, qui forment comme des angles dans cette musique dont la première et la dernière partie sonnent à la manière d’improvisations. La partie centrale, mesurée, fait entendre une écriture où les voix s’imitent les unes les autres sur un même motif, comme c’est le cas dans les Toccate de Froberger… et dans les ouvertures de musique française.

Tombeaux

Un autre des points de rencontre des deux compositeurs semble être le luthiste Blancrocher, disparu soudainement, auquel ils ont dédié chacun un Tombeau. Il semble même que Froberger, alors à Paris, se soit trouvé avec le célèbre luthiste au moment de sa chute fatale. Un témoignage contemporain décrit ainsi la scène dramatique : « Monsieur Blancheroche, fameux citharède parisien, excellent ami du sieur Froberger, alors qu’après le dîner de la Demoiselle de S. Thomas il se promenait dans le jardin royal ave le Sieur Froberger, et qu’ayant quelque chose à faire, s’en retournant chez lui, il montait un escalier ; de là, il fit une chute grace au point qu’il dut être transporté dans son lit par sa femme, son fils et d’autres personnes. Le sieur Froberger, voyant le danger, courut chercher un médecin. » Le musicien ne survécut pas à sa chute, et tant Froberger que Louis Couperin lui consacrèrent un Tombeau.

C’est d’ailleurs Froberger qui emprunte ici à une tradition française : les Tombeaux étaient à l’origine des poèmes ou des recueils de poèmes commémorant la mort de personnalités politiques ou d’artistes, comme Ronsard. L’un des premiers Tombeaux musicaux est ainsi celui d’Ennemond Gaultier dédié au luthiste Mésangeau, mort en 1638. C’est aussi la plus ancienne des pièces de cette intégrale.

Il n’y a rien d’étrange à jouer la musique de luth au clavecin, pratique largement attestée par les transcriptions réalisées par D’Anglebert de Gaultier comme Mésangeau, et une centaine d’autres pièces similaires. Ce sont en effet les luthistes qui ont produit le plus large corpus de Tombeaux, développant dans ces pièces des figures musicales proches du soupir, que l’on retrouve aussi dans le Tombeau que Froberger dédie au luthiste Blancrocher. Il exploite dans cette œuvre la tessiture la plus grave du clavecin, ce qui assombrit un discours musical déjà puissant, riche en incongruités harmoniques, en chromatismes tendus, en notes pédales qui sonnent comme un glas, en disruptions saisissantes. La pièce s’achève sur une figure descendante, image sonore de la chute fatale du luthiste.

Louis Couperin n’a pas, comme Froberger, de goût pour les programmes musicaux susceptibles de représenter en sons des moments de vie. Le Tombeau qu’il dédie à Blancrocher est plus suspendu que chromatique, plus apaisé. Les trois notes qui précèdent chaque accord évoquent cependant le soupir. La deuxième partie, plus torturée, fait ressortir quelques très belles dissonances, et certains passages constituent une évocation très directe de l’écriture du luth. Elle comporte un moment très étrange en oscillations, kairos de la pièce, bref mais très intense.

L’extraordinaire Pavane en fa# mineur n’est pas un Tombeau au sens propre mais son écriture s’en rapproche : elle est harmoniquement plus étonnante encore, dans le grave, elle fait entendre ses basses qui sonnent comme des glas. Toute en suspensions, en gestes qui figurent les soupirs, sa polyphonie et sa liberté n’ont rien à envier aux préludes les plus improvisatoires. Composée dans une tonalité très inhabituelle, c’est l’un des grands chefs-d’œuvre du corpus.

Un luth dans un clavecin

Il n’y a pas que dans les Tombeaux que le luth se fait inspirateur du clavecin. C’est un peu partout qu’il distille son influence sur l’écriture pour clavier. C’est une influence à sens unique : si une centaine d’adaptations de pièces de luth pour clavecin sont arrivées jusqu’à nous, seulement six pièces ont fait le trajet inverse. On retrouve des traits qui font penser au jeu du luth dans nombre de pièces qui ne sont pas des hommages à des luthistes ni des transcriptions.

L’influence du luth s’entend tout particulièrement dans la pavane, les sarabandes et les chaconnes de Louis Couperin, à travers ce que l’on nomme volontiers le style brisé, qui n’est pas une imitation servile du jeu du luth mais qui, inspiré par celui-ci, devient l’un des principaux atouts expressifs du clavecin. Ce que l’on appelle « style brisé » consiste à faire entendre les harmonies de façon étalée, en laissant les doigts enfoncés sur les touches pour lier les sons entre eux. Elle se déploie de façon plus claire chez la génération qui suit celle de Louis Couperin, qui l’emploie dans environ la moitié de ses sarabandes ou dans certains passages de ses chaconnes.

Le « style brisé » n’est donc jamais employé de façon extensive, sur l’ensemble d’une pièce, comme cela le sera plus tard, par exemple dans les célèbres Baricades mistérieuses de François Couperin. Il s’agit plutôt de brefs moments, souvent la seconde partie des sarabandes, où la polyphonie s’étale et se désynchronise subtilement, comme dans les très belles Sarabandes 107 et 108 en la mineur. Certaines de ces sarabandes allient ce souvenir du luth avec des lignes chromatiques, directes ou retournées, de toute beauté, comme c’est le cas de la Sarabande 51 en ré mineur. L’évocation du luth peut se deviner, en filigrane, de manière plus originale comme dans la Chaconne 89. Son écriture en notes répétées n’est en rien caractéristique du clavecin, tandis qu’au luth, elle s’avérerait tout à fait naturelle.

L’art de préluder

Les préludes de Louis Couperin sont le témoignage écrit d’une pratique qui, au XVIIe siècle, existait sans être notée. Il n’est cependant pas le premier à avoir mis par écrit des préludes : il existe ceux de Titelouze pour orgue et peu après lui seront imprimés ceux du Livre d’orgue de Nivers. Mais les préludes de Couperin s’en distinguent : ils sont stylistiquement proches des toccatas de Froberger, avec leurs figures arpégées, leurs grands traits, leurs oscillations en trilles – autant d’éléments que l’on trouve chez les deux compositeurs. Ils sont pensés pour être joués « avant », pour préluder à ce qui suit, pour installer une tonalité et mettre l’auditeur en disposition d’écoute. Les préludes de Couperin peuvent être conçus selon trois schémas : certains se présentent en une seule grande partie en style improvisé, d’autres comportent deux sections, la première de style improvisé et une seconde en polyphonie fuguée, d’autres encore ajoutent un retour à l’écriture libre après la partie fuguée.

Bien que les moments en écriture fuguée soient d’une grande richesse polyphonique, ce sont les parties de style improvisé qui ont fait la renommée de ces préludes. Les rythmes ne sont pas indiqués : toutes les hauteurs sont notées sans distinction de valeurs (ni blanches, ni noires, ni croches), de sorte qu’il ne faut pas chercher à les enfermer dans un cadre métrique. Le célèbre neveu de Louis Couperin, François, lorsqu’il choisit de publier ses propres préludes mesurés, c’est-à-dire rythmés, plus de cinquante ans plus tard, s’en explique longuement tant cela ne va pas de soi :

« Quoy que ces Préludes soient écrits mesurés, il y a cependant un goût d’usage qu’il faut Suivre, Je m’explique. Prélude, est une composition libre, où l’imagination se livre a tout ce qui se prèsente à elle. Mais, comme il est assés rare de trouver des genies capables de produire dans l’instant, il faut que ceux qui auront recours à ces Préludes-réglés, les joiient d’une maniere aisée sans trop s’attacher a la précision des mouvemens ; a moins que je ne l’aye marqué exprés par le mode Mesuré. Ainsi, on peut hasarder de dire, que dans beaucoup de choses, la Musique (par comparaison à la Poésie) a sa prose, et ses vers. Une des raisons pour laquelle j’ai mesuré ces Préludes, ca été la facilité qu’on trouvera, soit à les enseigner, ou a les apprendre. » (1717)

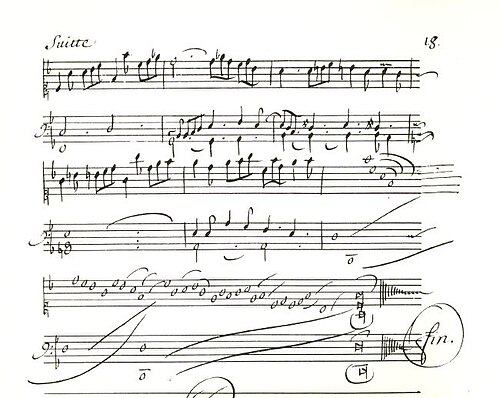

![[Pièces_de_clavecin_de_différents_[...]Couperin_Louis_btv1b55008165j_44](https://constanceluzzati.com/wp-content/uploads/2025/11/Pieces_de_clavecin_de_differents_.Couperin_Louis_btv1b55008165j_44-645x1024.jpeg)

Les grandes liaisons et tenues semblent être une notation particulière à Louis Couperin – déjà présente au luth avant lui, mais inédite au clavecin. Offrant des indications d’interprétation et de geste, elles sont d’une grande variété et d’une grande richesse. Certaines sont des liaisons harmoniques invitant à laisser les doigts enfoncés pour que les sons se mêlent, comme le décrit Saint-Lambert dans ses Pincipes du clavecin : « On joue toutes les notes que la liaison embrasse… on garde toutes ces notes après les avoir touchées, quoique leur valeur soit expirée et on ne les lâche que lorsqu’il est temps de lâcher la dernière ». D’autres, plus courtes, dessinent l’articulation. Couperin les entremêle, formant un véritable emboitement d’arches et de courbes qui se substitue à la notation mesurée.

C’est surtout de l’harmonie que se déduit la manière de rapprocher ou éloigner les sons, de gérer les tensions et les détentes, les directions et les respirations. Le travail d’interprétation nécessaire pour le jeu de ces préludes constitue l’un des aspects les plus passionnants du clavecin de Louis Couperin.

Souvenirs de pas de danse

À la lecture des programmes de ces concerts, on pourrait imaginer que l’interprète n’a qu’à jouer les suites de danse comme elles se présentent, ainsi que ce serait le cas pour une œuvre du début du XVIIIe siècle. C’est en réalité en grande partie à l’interprète de construire ces suites, choisissant l’agencement des danses, non seulement dans leur ordre, mais aussi dans leur nature : le choix des pièces qui constituent les suites en do du deuxième ou du quatrième concert est par exemple entièrement le fait du claveciniste.

Nous n’avons pas de trace indiquant que Louis Couperin avait regroupé les pièces de danse qu’il a composées en suites – ce qui ne veut pas dire qu’il ne les a pas jouées ainsi. Dans le manuscrit Bauyn, les préludes sont regroupés distinctement du reste, puis les pièces de danse sont rassemblées selon des tonalités ascendantes. On débute ainsi par les pièces en do, puis par celles en ré… qui sont si nombreuses qu’il y a de quoi constituer plusieurs suites dans chaque ensemble. Les danses de même nature sont copiées à la suite, ce qui indique bien que ce n’est pas un ordre d’exécution – jouer quatre ou cinq courantes d’affilée manquerait de contraste, même si leur écriture est très variée.

![[Pièces_de_clavecin_de_différents_[...]Couperin_Louis_btv1b55008165j_112](https://constanceluzzati.com/wp-content/uploads/2025/11/Pieces_de_clavecin_de_differents_.Couperin_Louis_btv1b55008165j_112-645x1024.jpeg)

L’ordre dans lequel elles sont présentées est le plus souvent allemande, courante, sarabande, gigue ou gaillarde, chaconne ou passacaille. Cela donne une direction pour les choix de l’interprète sans pour autant l’y enfermer. L’ordre des pièces de la suite de danse n’est pas figé, et quelqu’un comme Froberger, qui passe pour l’un des « inventeurs » de la suite, préfère jouer la gigue avant la courante. Son ordonnancement en « allemande, gigue, courante, sarabande », qui ne sera pas repris par ses successeurs, invite cependant à considérer avec souplesse les successions possibles des pièces de danse.

Dans le cadre d’une intégrale, étant donné qu’il y a bien plus de courantes et de sarabandes qu’il n’y a d’allemandes, pièces essentielles pour ouvrir une suite, ou de chaconnes, qui les referment magnifiquement, il faut bien imaginer de quelle façon entrelacer plusieurs de ces danses à l’intérieur d’une même suite.

Les danses qui se succèdent ne sont plus faites pour être dansées mais bien pour être écoutées. La conduite mélodique de certaines d’entre elles, notamment des allemandes, fait davantage penser aux lignes vocales des airs de cour de Lambert qu’aux pas que l’on pourrait placer dessus. L’aspect mélodique n’est cependant pas ce qui domine chez Louis Couperin, dont la surprise et la variété constituent les points essentiels du langage. Les phrases, de longueur irrégulière, sont pleines d’harmonies qui étonnent et d’irrégularités rythmiques.

L’éloquence des affects

Les Français se sont beaucoup exprimés sur la question du « bon goût » avec lequel jouer, tandis que ce sont surtout les Italiens qui, au XVIIe siècle, ont fait de l’expression des affects le fer de lance de leur rhétorique musicale. Pourtant, c’est bien cette mobilité extrême des affects qui saisit l’auditeur à l’écoute des pièces de Louis Couperin.

Les harmonies sont très riches, surprenantes, et le clavecin sonne parfois de façon presque rude. C’est que Louis Couperin est audacieux, n’hésitant pas à faire entendre un mi bémol et un ré dièse dans la même pièce (la Passacaille 98 en sol mineur). Sur un clavier de piano où tous les demi-tons sont égaux, ce serait un non-événement, mais sur un clavecin accordé à la manière du XVIIe siècle, cela ne peut que grincer, car bien que ré dièse et mi bémol se jouent sur une même touche, ils ne s’accordent pas de la même façon. Le tempérament le plus usuel, décrit dans le Traité d’accord de l’épinette de Jean Denis à l’époque des pièces de Couperin, est un mésotonique que le compositeur, plutôt aventureux, a dû modifier pour pouvoir jouer de pareilles pièces. Même ainsi, les harmonies restent pleines de frottements et de grincements savoureux.

Ce sont les chaconnes et les passacailles qui font entendre les changements d’affects les plus riches. Cela est dû à la structure des pièces elles-mêmes, qui sont fondées sur la répétition, d’une façon différente pour les chaconnes à refrain et dans les passacailles sur basse obstinée. Le sempiternel retour de la structure harmonique ou du refrain implique de renouveler sans cesse les motifs, les figures, les rythmes, les sensations, pour que jamais l’auditeur ne soit lassé.

Ces pièces sont donc à la fois obsédantes et d’une stupéfiante variété. Elles tirent leur force d’éléments qui, vus de loin, pourraient sembler insignifiants : la Chaconne 57 La Complaignante en ré mineur tire ainsi son énergie expressive d’un ornement dans le grave de la main gauche qui dissone avec l’accord de la main droite. À chaque retour de ce « refrain », la pièce accroît sa capacité à toucher l’auditeur. L’effet est semblable avec les passacailles, qui comptent parmi les plus extraordinaires des pièces de Louis Couperin. La facture est différente : le compositeur ne fait pas revenir un « refrain » mais fait tourner en boucle une ligne d’accords dont la basse est généralement descendante. La Passacaille 27, dans l’extrême grave du clavecin, a une allure folle grâce à la noblesse de son écriture rythmique alliée à la richesse de son harmonie. Chacune des onze répétitions, fait croitre la tension et paraît élargir l’espace intérieur de l’auditeur.

Pour citer ce texte : Constance Luzzati, Le clavecin de Louis Couperin : un art libre, Philharmonie de Paris, programme de salle pour l’intégrale de Jean Rondeau, novembre 2025.